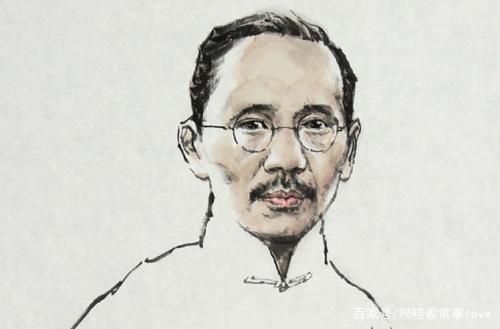

在中国近代史中,蔡元培是一个举足轻重的人物,早年在翰林院后,他担任过北大校长、教育部长,他的一生都与教书育人密不可分,民国教育兴旺发达,与他执政教育界的努力密不可分。“哥大哲学大师”杜威,“胡适之恩师评论”蔡元培:与世界各国的大学校长相比,牛津剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等等,他们都是在某一学科做出杰出贡献的人。不过,作为一位校长,能够领导那所大学,领导一个国家,引领一个时代,恐怕除了蔡元培之外,再也找不到第二位了,”这就是蔡先生的人格魅力,冯友兰说:“蔡元培是近代确合手君子的标准,“在他身上体现了两种文化,一是中国传统圣贤的修养,二是西方自由、公正、博爱的思想理想,这两种文化具有其一难,其二,兼备尤难,先生卒后,这两种文化在中国的风云变幻中消失了!”在北大校史和民国新文化运动的历史中,蔡元培更是一个不可磨灭的名字,他的人格力量、君子之风、无耻之风,都可以用伟大来铸就。

在北大,蔡元培追求教育和文化领域的共性来影响政治,他要求知识分子发出自己的声音,摆脱对制度的长期依赖,并创造出具有远见的眼光,而不仅仅是顺应当权者的政治需要,使北大的知识分子具有使命感,用独立的思想去面对挑战,永不退缩。总而言之,说到蔡元培先生,对照蔡先生的嘱咐,现在的学生不知自己有没有感觉?蔡元培就像叶企孙一样为国家发现和培养人才,但是,蔡先生常常不免偏激,他也是受了新文化运动的影响,故而对西方文化视而不见,胡适是杜威的学生,奉之若神灵,却不知道国学的厚重,对于国学,他只是看得比较浅薄,不能入其门,更不能说登堂入室,而对于西方文化,恍然大悟,恍然大悟,见其良知,又妄自菲薄。

蔡元培先生说杜威是西方的孔子,他不是把杜威看得太重,而是太轻了!而杜威的学问,也不过是走进了孔门而已。

蔡元培先生的时代是北洋政府的时代,如果政府干预北大,那就不会有那么高的成就。只是北洋政府没想到正是他的宽容为自己培养了一个掘墓人:秀才叛变三年不成。辛亥革命使国体走向近代,北大及其后的一系列文化运动使国民思想走向近代,这就是先生的历史地位。

蔡元培是近代教育思想史的一个坐标性人物。并且他大的贡献,就是用兼容并包的思想培养了北大的作风和精神。

一九一六年十二月二十六日,蔡元培任北大校长。在德国和法国留学的这位近代中国教育界的元老,同时也是前清翰林,也许正是这份独特的经历,让他矢志以“兼容并包”为北大的办学宗旨,倡导“学术思想自由”,既招揽了陈独秀、章太炎、陈寅恪、胡适、鲁迅等一批新思想、新文化的新人,又将最顽固的老式教员辜鸿铭、曾经支持袁世凯称帝的刘师培等留用,打破了各种思想文化禁区,为青年学生展示了广阔的学术自由空间。

身为大学校长的蔡元培,虽然对学生运动一直持保留态度,但在得知巴黎和会的密电后,他却据实告知北大学生,并发出「官能不做,国不可救药」的讯息。求学不忘救国,救国不忘读书”的呼声,五四运动时期的领导人之一。在科学中,陈独秀用科学来代替宗教,梁启超用道德代替宗教,蔡元培用美育代替宗教。揭示了当时“宗教”的盛行给国家带来的危机,从而引起诸位教师的反思。这种宗教,是对西方宗教和精神的殖民。而且也没有人专门说中国古代宗教传统。

因此,以审美教育代宗教具有积极的意义,对我国传统文化也有一定的拯救作用。

但是所有宗教都可以被取代,消灭所有宗教都可以被强大的力量取代。而且不需要真正替代,真正去除,或许也不是蔡元培的目的。无论科学,宗教,道德,美育,任何一种统一的世界,都将使人类社会变得残酷残酷。